Ruby ist dick. Sie ist ausserdem Mitte zwanzig, braunhaarig und liebt Musik. Dick war Ruby schon immer. Oder zumindest, soweit sie sich erinnern kann. Doch eigentlich sieht sie als Kind gar nicht wirklich dick aus, findet Ruby, wenn sie Kinderfotos von sich betrachtet. Sie «fühlte» sich schon im zarten Alter von sechs Jahren zum ersten Mal dick, als die Kinder in ihrer Schulklasse begonnen hatten sie zu hänseln, weil Ruby zufälligerweise einen grösseren und kräftigeren Körper als die anderen hatte. Rubys Papa schickte sie deswegen zu einer Ernährungsberaterin. Er hatte den Wunsch, dass das Mobbing aufhören würde, sobald Ruby etwas dünner wäre. Das war für Ruby – obwohl der Papa das Beste für seine Tochter im Sinne hatte – der Beginn einer langwierigen und schmerzlichen Auseinandersetzung mit sich selbst und ihrem Körper. Als Teenie nahm Ruby wiederholt mühsam und zwanghaft an Gewicht ab, woraufhin sie wieder zunahm, sogar mehr als sie ursprünglich abgenommen hatte. Sie entwickelte verschiedene Essstörungen und litt unter Depressionen. Nachdem sie Jahre von Selbsthass und gescheiterte Versuche, sich «trotz des Dickseins», als wertvoll zu betrachten, überlebt hatte, erkannte Ruby dank der Auseinandersetzung mit «Fatliberation»-Literatur endlich die Gutheit ihres dicken Körpers. Die langwierige und schmerzliche Auseinandersetzung ist allerdings noch lange nicht vorbei, denn sie findet nicht bloss in Rubys Innerem statt, sondern spielt auf gesellschaftspolitischer Ebene.

Dickenfeindliche Strukturen

«Diät-Kultur» ist tief in westlichen und neo-liberalen Gesellschaften verankert. Durch deren Fixierung auf schlanke Körper, sowie die Angst und den Hass vor Fett(-sein), werden Menschen mit dicken Körpern verachtet und ausgeschlossen. Es gibt unterschiedliche Gründe, wieso manche Körper dick sind. Die meisten davon sind abhängig von Faktoren, auf welche dicke Menschen kaum Einfluss haben. Genetik spielt eine grosse Rolle: Auf gleiches Bewegungsund Essverhalten reagieren verschiedene Körper von sich aus unterschiedlich. Dazu kommen Faktoren wie ökonomische und soziale Voraussetzungen, welche auch Einfluss auf die Erscheinungsformen von Körpern haben. Ausserdem leiden viele dicke Menschen an Essstörungen, deren Ursachen unter anderem sozio-kulturell bedingt sein können. Der allgegenwärtige Vergleich mit gängigen Schönheitsidealen kann nämlich dazu führen, dass das eigene Selbstbild verzerrt und der Selbstwert beeinträchtigt wird.

Viola, 24: «Habe auch schon zu hören bekommen, dass es für mich als Schwarze ja nicht so schlimm sei, dick zu sein, weil meine Kultur das ja zelebriere. Excuse me?! Erzähl mir nicht, wie ich mich fühlen soll und was ist bitteschön «meine» Kultur?»

Die Binge-Eating-Disorder ist eine solche Essstörung. Betroffene verfallen in wiederholte Episoden unkontrollierten Essens und in vielen Fällen kommt es deswegen zu Gewichtszunahmen. Während solchen Essattacken stellt sich eine kurzfristige Erleichterung ein, danach folgen sofort Ekel-, Schamund Schuldgefühle. Betroffene verlieren an Lebensqualität, weil sie ständig unfreiwillig an Essen, ihren Körper und dessen Gewicht denken müssen. Dieses Essverhalten und die Auswirkungen, die es auf den Körper hat, beeinflussen das Leben und Erleben von Betroffenen massiv. Langfristig kann das zu starken Depressionen und Angststörungen führen.

Malin, 9: «Nein, ich darf kein Popcorn essen, wenn ich ins Kino gehe. Meine Mama sagt, das macht dick und ich will sicher nicht noch dicker werden, sondern lieber ein bisschen abnehmen.»

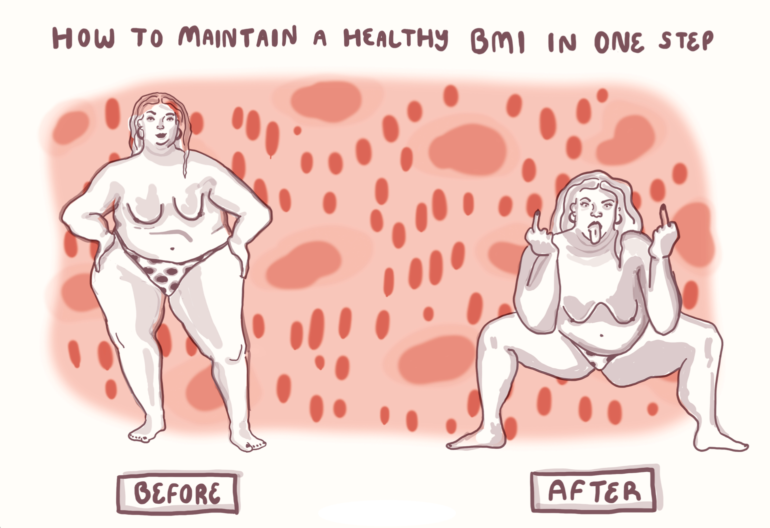

«Diät-Kultur» ignoriert individuelle Gründe für Dicksein und deren Abhängigkeit von Faktoren, die ausserhalb der Kontrolle von dicken Menschen liegen. Ein Körper, der in dicker Form erscheint, wird kategorisch als schlecht beurteilt. Dicksein wird als selbstverschuldetes Versagen angesehen und dicken Menschen werden Stigmatisierungen wie «faul», «unhygienisch», «hässlich» und «undiszipliniert» zugeschrieben. Das akzentuiert die Intersektionalität von Diskriminierungen, denn genau solche Zuschreibungen werden auch rassistisch, ableistisch und klassistisch belegt. Fett-Aktivismus entstand ursprünglich in den 1960ern vor allem aus feministischen Bewegungen, die mehrheitlich von Schwarzen Frauen geführt wurden. Dickenfeindlichkeit wird auch als Mittel zu rassistischer und patriarchaler Unterdrückung verstanden. Denn meistens sind es marginalisierte Gruppen, die den ökonomischen und sozialen Nachteilen, welche zu Dicksein führen können, ausgeliefert sind. Zudem sind es vor allem «Frauenkörper», von denen erwartet wird, dass sie Erwartungshaltungen und Idealvorstellungen entsprechen. Gerade deshalb ist es problematisch, wenn priviliegierte Influencer*innen, die als normativ hübsch gelten, den Hashtag #bodypositivity unter ein Bild ihres schlanken Bauchs setzen. Das wirkt, als ob selbst das Fettpölsterchen ihres Bauchs «imperfekt» ist, aber sie mittels persönlicher Einstellungen mit dieser Unannehmlichkeit zurechtkommen können. Dieses Verhalten verstärkt die strukturelle Marginalisierung der unterprivilegierten Gruppen, die sich Mittel wie solche Hashtags ursprünglich hart erkämpfen mussten.

Das wirkliche Problem am Dicksein

Ruby hätte sich als Teenie so gerne mit Mode und Kleidern befasst und ausgedrückt. Aber für Sechzehnjährige sind sackförmige Kleider in «kaschierendem» schwarz nicht wirklich geeignet, um sich auszudrücken und Freude an Mode zu entwickeln. Sie sind «hässlich». Viel Anderes bleibt allerdings in konventionellen Läden ab Kleidergrösse 46 aufwärts – wenn überhaupt – gar nicht übrig. Es ist aber verdammt noch mal nicht Rubys Körper, der in die «normalgrossen» Kleider zu passen hat, sondern es hat Kleider zu geben, die auf Rubys Körper passen! Das gilt auch für Sitzplätze in öffentlichen Orten oder für Ambulanzen, die Dicken wegen mangelndem Platz keine Nothilfe garantieren können.

Ruth, 54: «Viele begrüssen mich mit «Wow, häsch abgno?». Als wäre es ein Kompliment. Ausserdem habe ich nicht abgenommen, aber sie also wahrscheinlich ein viel dickeres Bild von mir abgespeichert.»

Politische Machtverhältnisse und gesellschaftliche Strukturen schaffen und reproduzieren Diskriminierung, indem sie Menschen (-gruppen), die von der gängigen Norm abweichende Eigenschaften besitzen, ausschliessen und als minderwertig erachten und dementsprechend behandeln. «Das Problem» wird an der Existenz dieser Eigenschaften festgemacht, nicht an der Ungerechtigkeit, dass die gegenwärtige Gesellschaft keinen Platz für Menschen mit diesen Eigenschaften schafft und ihre Norm nicht auf sie ausweitet. Die Verantwortung wird abgeschoben und das Problem zu einem des Individuums gemacht. Die negative Dimension vom Dicksein wird durch dickenfeindliche Gesellschaften von aussen an dicke Körper herangetragen. Und trotzdem wird es als selbstverschuldet dargestellt, dass sich Dicksein so schlimm anfühlt.

«Ihr wisst aber schon, dass Dickenfeindlichkeit ungesund ist?»

Seit Ruby den Hass auf ihren dicken Körper ablegen konnte und selbstsicher als Dicke lebt, wird sie oft auf ihre Gesundheit angesprochen. Sogar von nahestehenden Menschen, von denen Ruby gedacht hätte, sie verstünden, was sie durch den Hass aufs eigene Dicksein jahrelang durchgemacht hatte. Jetzt, wo sie endlich dick UND glücklich lebt, ist die typische Reaktion auf Rubys Akzeptanz ihres dicken Körpers: «Du weisst aber schon, dass es ungesund ist, dick zu sein?».

Die Grundüberzeugung vom Schlanksein als Normvorstellung von Gesundheit, ist irrtümlich. Auch die Gegenüberstellung von dick = krank versus schlank = gesund, stimmt einfach nicht. Newsartikel, die katastrophale «Adipositas-Epidemien» ankünden oder Broschüren in medizinischen Praxen warnen immer wieder vor «schwerwiegenden Folgen von Übergewicht»: Herz-Kreislauf-Probleme, Organversagen und Stoffwechselerkrankungen. An Aussagen solcher Art gibt es drei Sachen auszusetzen. Erstens impliziert der Begriff «Übergewicht», dass das Gewicht eines betroffenen Menschen über einem «Idealgewicht» liegt. Noch heute orientieren sich solche vermeintlichen Idealgewichte an einem Index – bekannt unter «BMI» –, der 1832 von einem Mathematiker und Astronomen entwickelt wurde. Der BMI bezieht nur Gewicht und Grösse mit ein und ist absolut mangelhaft. Fett-Aktivist*innen kritisieren

Pia: «Mich regt auf, dass ich mich konstant für meinen dicken Körper rechtfertigen muss. Das verstärkt die Hyperfixierung auf etwas, das ich gar nicht als das Interessanteste an mir sehen möchte. Auf den Sozialen Medien betreibe ich die radikale Selbstakzeptanz, die ich vor 12 Jahren gebraucht hätte und ich nutze diese Selbstinszenierung, um den angelernten Selbsthass immer mehr abzulegen.»

ausserdem, dass «Übergewicht» oftmals verwendet wird, als ob der Begriff objektiv beschreibend wäre, obwohl er offensichtlich eine Werthaltung («zu viel Gewicht») vertritt. Zweitens werden in solchen Aussagen die psychisch schwerwiegenden Folgen, die Dickenfeindlichkeit hat, schlichtweg ignoriert. Obwohl Studien belegen, dass die Suizidrate bei dicken Menschen überdurchschnittlich hoch ist. Drittens sind Herz-Kreislauf-Probleme, Organversagen und Stoffwechselerkrankungen Folgen von ungesundem Essen und unzureichender Bewegung und zudem genetisch bedingt. In Wirklichkeit sollte die Gegenüberstellung also lauten: Krank = schlechte Ernährung und wenig körperliche Fitness versus gesund = Ausgewogene Ernährung und genügend körperliche Fitness. Essgewohnheiten von dicken Menschen sind genauso heterogen wie die von schlanken. Es gibt Dicke, die sich viel bewegen und gesund Essen und gleichzeitig gibt es Schlanke, die ungesund essen und sich kaum bewegen. Diäten und gescheiterte Versuche langfristig abzunehmen – sogenannte «Jojo-Effekte» – sind im Übrigen bewiesenermassen gesundheitsschädlicher als konstant hohes Gewicht, da Instabilität dem Körper mehr schadet als blosse Existenz von Fett und hohem Gewicht. Gesundheit ist also keine Frage des Gewichts, sondern von Genen und Verhaltensweisen. Es ist ausserdem ableistisch, nur gesunde, Schönheitsideal konforme und leistungsfähige Körper als gut und wertvoll zu beurteilen. Der naturwissenschaftlichen Frage nach Gesundheit sollte sowieso nicht mit einer moralischen Werthaltung geantwortet werden.

Wer sich ehrlich Sorgen um Rubys Gesundheit macht, sollte sich lieber über Dickenfeindlichkeit informieren und keine Aussagen treffen, die auf falschen Annahmen beruhen. Denn Ruby und andere Dicke leben insgesamt gesünder, wenn ihre dicken Körper unkommentiert so sein dürfen, wie sie sind.

Akzeptanz muss zunehmen

Seit dem Beginn von Fett-Aktivismus in den Sechzigern hat sich vieles getan. Weltweit werden fettpositive Inhalte produziert und konsumiert. Es gibt Tanzaufführungen bei denen nur Dicke mitmachen oder aktivistische Pornos mit dicken Darstellenden. Es wird versucht, die Norm immer mehr auch auf dicke Körper auszuweiten. Aktivist*innen beanspruchen Begriffe wie «dick» oder «fett», mit denen sie ursprünglich beleidigt wurden, als Eigenbeschreibungen. Im Internet vernetzen sich Dicke aus der ganzen Welt und zeigen, wie schön es sein kann, in dicken Körpern zu leben. Und trotzdem leben dicke Menschen noch immer in einer Gesellschaft, von der sie mehrheitlich verachtet werden und in der leichtfertig mit ihrer (psychischen) Gesundheit umgegangen wird.

Lotta, 22: «Ich mache mir manchmal einen Spass daraus, Leute zu fragen, ob sie wissen, dass Fussball ungesund ist. Ich meine, da reisst sich doch fast an jedem Match jemensch ein Kreuzband oder so. Die Gesundheit von Fusballer*innen ist vielen scheinbar egal, aber bei Dicken machen die Heuchler*innen sich plötzlich gaaanz viele Sorgen…»

Ruby, die unterdessen selbst Fett-Aktivistin ist, spürt noch immer die verurteilenden Blicke, wenn sie in der Öffentlichkeit etwas isst. In solchen Momenten verspürt sie ab und an Scham und Selbstzweifel. Doch sie weiss, dass nicht sie und ihr Fett schlecht sind. Es ist schlecht, dass ihr und ihrem Fett nicht gebührend Raum gegeben wird.